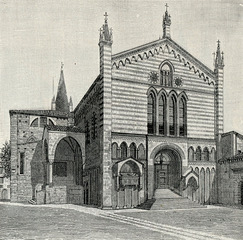

Il racconto delle origini di questo straordinario complesso inizia in un’epoca in cui la fede era il fulcro dell’identità urbana e la sacralità dei luoghi si manifestava con forza. Si narra che il sito, situato nella cosiddetta “rocca bruzia” di Cosenza, sorgeva sui ruderi dell’antica cattedrale dedicata a San Pancrazio, un edificio sacro che un tempo era il cuore pulsante della spiritualità locale. Questa cattedrale, distrutta nel catastrofico terremoto del 1184, è ancora oggi testimonianza di un passato intriso di fede e devozione: una veduta antica, conservata con cura nella Biblioteca dell’Angelica a Roma, la ritrae nella sua maestosità, evocando un tempo in cui le pietre del luogo vibravano del fervore dei fedeli.

Dalle ceneri di quella cattedrale, nel corso dei secoli, nacque un nuovo capitolo spirituale. All’inizio del XVII secolo, fu insediato un convento dei Cappuccini proprio su questo terreno, in una scelta che non poteva che riflettere la volontà di continuare a custodire quella sacralità originaria. L’architettura del convento, caratterizzata da una pianta quadrangolare e da un suggestivo chiostro articolato in 28 campate, parlava di una vita in clausura dedicata alla preghiera, alla meditazione e alla semplicità. Le celle dei frati, le piccole cappelle e il loggiato che fungeva da ponte tra il mondo interiore e quello esterno, erano il manifesto tangibile di un ordine che sceglieva la povertà e la spiritualità come mezzi per raggiungere la luce interiore.

Il convento dei Cappuccini non era soltanto un edificio religioso, ma un vero e proprio laboratorio di arte e devozione. Gli affreschi e gli stucchi che decoravano le pareti, le volte a crociera che richiamavano stili gotici e barocchi, testimoniano la cura meticolosa dedicata alla bellezza sacra, un’arte in cui ogni dettaglio era pensato per elevare lo spirito. La fondazione del convento rappresentava, infatti, un ponte tra il sacro passato e un presente che cercava ancora la consolazione nella fede, nonostante le vicissitudini del tempo.

Tuttavia, le tracce di questo percorso di sacralità sono destinate a contrapporsi al tragico destino che il sito avrebbe poi conosciuto. Le rovine dell’antica cattedrale, ora reinterpretate attraverso la lente della successiva vita monastica, rimangono il simbolo di un inizio luminoso, di un tempo in cui il divino aveva trovato rifugio nel cuore di Cosenza. È da queste origini cariche di spiritualità che si dipana l’intero percorso storico del complesso, segnando un contrasto netto tra la funzione sacra originaria e la successiva metamorfosi in luogo di segregazione e abbandono.

Questa fase, in cui il sacro si trasforma in un rifugio monastico, rappresenta l’epitome di una continuità spirituale: anche se il tempo e le vicende politiche e sociali hanno modificato le destinazioni d’uso dell’edificio, le radici profonde di fede e cultura che vi furono instaurate non sono del tutto scomparse. Esse continuano a pulsare, silenziose testimonianze di un passato in cui la bellezza, l’arte e la spiritualità erano i pilastri su cui si fondava l’identità di Cosenza.